近年、日本では深刻な人手不足が続いており、外国の人材の活用を検討している企業が増えています。

しかし、十分な準備を行わないまま外国人労働者を受け入れてしまうと、トラブルや法律違反のリスクを負うことにもなりかねません。

この記事では、外国人を雇用する際に注意すべき点と対策について解説します。

1.在留資格を必ず確認

外国人を雇う際には、必ず在留カードやパスポート等で、就労が認められるかどうかを確認しましょう。

働けるかどうかは在留資格の種類により決まる

外国人が日本に在留を認められている理由は様々です。

在留資格があるからと言って、必ず就労できるとは限りません。

外国人の在留資格は、就労の可否で大きく3つに分かれます。

就労活動に制限がない4種類

これらは「身分に基づく在留資格」とも呼ばれ、どのような仕事にも就くことができます。

- 永住者

- 日本人の配偶者等

- 永住者の配偶者等

- 定住者

原則として就労が認められない5種類

これらの就労目的でない在留資格の外国人は、原則として就労は認められていません。

- 文化活動

- 短期滞在

- 留学

- 研修

- 家族滞在

ただし、留学生と家族滞在者は「資格外活動許可」を取得すれば、本来の活動に支障を来さない範囲(1週間に28時間など)でアルバイトをすることが認められています。

さらに、留学生の場合は夏休みなどの長期休み期間中は、許可を得れば週40時間まで働くことができます。

留学生などのアルバイトを雇う場合は、週の労働時間が制限を超えないよう管理する必要があります。

制限付きで就労が認められる19種類

これらは「活動に基づく在留資格」とされ、定められた資格の範囲で就労が可能です。

具体的には以下の仕事です。

(1)外交(2)公用(3)教授(4)芸術(5)宗教(6)報道(7)高度専門職(8)経営・管理(9)法律・会計業務(10)医療(11)研究(12)教育(13)技術・人文知識・国際業務(14)企業内転筋(15)介護(16)興行(17)技能(18)特定技能(19)技能実習

参照元 : 出入国管理局 在留資格一覧表

資格外の仕事はNG

就労資格自体が無い場合はもちろん、在留資格で認められたもの以外の仕事をすることも不法就労となります。

例えば、「技能」ビザを持つ料理人がオフィスで事務員として勤務したら入管法違反です。

雇用主にも罰則がある

不法就労があった場合、当の労働者だけでなく雇用主も罪に問われます。

出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた不法就労助長罪により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方が課せられる可能性があります。

参照元 : 入管法第73条の2

2. 必要な法的手続きを遵守する

外国人の雇用に際しては、特有の手続きがあります。

労働契約を締結する

外国人を採用する際には、口頭ではなく必ず文書で契約を結びましょう。

外国人との雇用契約は、以下の5点を明示する必要があります。

- 労働契約の期間

- 就業の場所、従事すべき業務

- 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇

- 賃金、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切日、支払いの時期、昇給に関する事項

- 退職に関する事項

在留資格を申請(変更)する

海外から新たに外国人を雇う場合

まず本人か受け入れ事業者が「在留資格認定証明書」を申請します(取得に1~3ヶ月を要し、3ヶ月間有効)。

取得した証明書をもって、本人が自国の日本大使館や総領事館に申請し、ビザを取得します。

外国人が日本国内にいる場合

留学生を新卒採用したり、前職と違う職種で採用する場合は在留資格を変更するための申請が必要です(こちらも取得に1~3ヶ月かかります)。

同じ職種での採用の場合、ビザの申請は不要ですが、在留資格によっては「契約期間に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。

これらは原則本人が申請するものですが、申請取次の承認を受けて事業者が代理申請することも可能です。

ハローワークに届出をする

ハローワークに「外国人雇用状況の届出」をします。

これは外国人の雇い入れおよび離職の際に、すべての事業主が提出する必要があります。

違反すると30万円以下の罰金の対象となります。

参照元 : 厚生労働省 外国人雇用状況の届出について

参照元 : 厚生労働省 外国人を雇用する事業主の皆さまへ

3.日本語能力を把握する

外国人労働者の日本語スキルも大事なポイントです。

従業員間のコミュニケーションがきちんと取れないと、トラブルや業務ミスにつながります。

また、外国人は「教えてもらっても何を言っているかわからない」、日本人は「せっかく教えたのに伝わっていない」となって、双方の従業員がモチベーションを失う結果にもなりかねません。

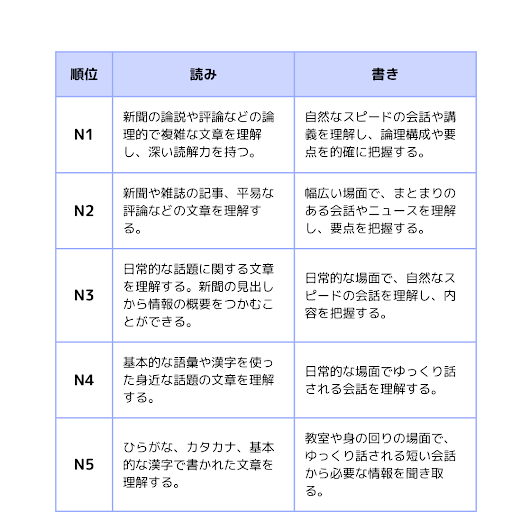

日本語スキルの評価でよく使われるのが、日本語能力試験(JLPT)の認定レベルです。レベルは高い方からN1 ~ N5に分かれます。

日本で働く外国人の多くがN4以上の能力を身につけていると言われます。仕事内容によっては、「N4レベル」では十分な意思疎通が難しいかもしれません。

参照元 : 日本語能力試験 N1 ~ N5 認定の目安

外国人労働者の日本語スキル不足を補うためには、以下の方法が考えられます。

- 雇用関係書類やマニュアルの多言語化

- 作業手順の動画化

- 翻訳アプリを使用する

- 簡単な言葉を選んだりゆっくり話す

- 表情やジェスチャーも交えてコミュニケーションを取る

出入国管理庁と文化庁が作成した「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を日本人スタッフに共有するのもよいでしょう。

就労後の外国人労働者により高いレベルの日本語能力を身につけてもらうに、外国人雇用NAVIでは埼玉県内にてSAI国際教育学院を運営しております。

4.文化・習慣の違いに配慮する

全く異なる文化背景や習慣のもとで生まれ育った人間同士が、一つの職場で仕事を共にする。トラブルが発生しない方が不思議かもしれません。

実際、外国人を雇用している企業が感じる問題点の中で「文化・習慣の違い」は主要な位置を占めています。

参照元 : 厚生労働省『専門的・技術的分野で活躍する外国人就業実態調査』より

宗教によっては、食べられないものがあったり、決められた時間にお祈りをする必要があるということも考えられます。

また、コミュニケーション面でも、国によっては挨拶や「報・連・相」の習慣がない場合がありトラブルを招くケースもあります。

外国人の価値観や生活習慣を知り、採用前に社内全体で共有し理解を深めておくことが重要です。

日本の文化や習慣についても丁寧に教える姿勢が大事です。

例えば、「報・連・相」や朝礼の習慣がない国の人に対しても、なぜそういう習慣があるのか、どんな効果が期待できるのかについて分かりやすく説明すれば理解が進むのではないでしょうか。

5.まとめ

ここまで、外国人を雇用する際の注意点とその対策について見てきました。

内容は以下のとおりです。

- 外国人は在留資格により就労の可否や働ける職種が決まっている。決められたもの以外の仕事をさせた事業主は罰せられる

- 労働契約、在留資格の申請(変更)、ハローワークへの届出など必要な法的手続きを守る

- 外国人労働者の日本語能力を把握し、意思疎通の向上に努める

- 文化や習慣の違いについて配慮し、相互理解を図る

外国人労働者の雇用は、適切な対応次第で企業の成長を大きく支える存在になります。

この記事で示した注意点を踏まえて、外国人材を活用し会社の発展につなげてください。